最近の記事

- いつまでも綺麗でいたい...2024/7/24

- グリーンカーテン...2024/7/24

- 命名「たぬきち」...2024/7/13

- カエルとあじさい...2024/6/12

- ★お楽しみ食★...2024/6/5

月別アーカイブ

- 2024年7月 (3)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (2)

- 2023年11月 (2)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年5月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (1)

- 2022年11月 (2)

- 2022年9月 (4)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (6)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (3)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (6)

- 2021年12月 (6)

- 2021年11月 (4)

- 2021年10月 (5)

- 2021年9月 (5)

- 2021年8月 (1)

- 2021年2月 (1)

いつまでも綺麗でいたい

2024年7月24日

1階には床屋があり、 月に4回床屋さんが来てくれます。

顔剃り・カット・シャンプーはもちろん、髪染め、パーマもあります。

皆さん予約をして、当日を楽しみにしておられます。

今日はカット予定だったK様、鏡を見て「真っ白だなぁ、染めたいなぁ」と。

急遽ご家族様にご連絡し、染めることができました。

みんなに「さらに綺麗になりましたね」「素敵」と声をかけられて「ありがとうありがとう」

と涙を浮かべておられ、嬉しさが溢れていました。

いつまでも綺麗でいたいと思う気持ちは、大切にしていきたいですね。

Category:日記

written by Gracious Villa Anjo

グリーンカーテン

2024年7月24日

例年にない厳しい暑さが続いていますね。

朝の涼しいうちに、、、という言葉が使われなくなってきたと聞きました。

デイサービスのグリーンカーテンも暑さに負けず元気に育っています。

ゴーヤ、ミニトマト、胡瓜がなっています。

職員自身の好きな事・得意な事を通じて、ご入居者様・ご利用者様との距離も近くなると感じています。

暑さに気を付けながら成長を見守りたいと思います。

Category:日記

written by Gracious Villa Anjo

命名「たぬきち」

2024年7月13日

1階のロビーには水槽があります。

玄関の正面にあるので、ご入居者様と一緒に見ています。

色鮮やかなたくさんの熱帯魚を見ながら癒されたり、会話も弾みます(^▽^)

そして今日は出会ってしまったのです。

夕方にはすみっこで口を閉ざしていましたが、朝は水槽のど真ん中で朝食をとっていました。

そんな姿があれに似ていたのです(*’▽’) そう、たぬきの置物!!

今日からこの子を勝手に「たぬきち」と呼んで密かに成長を見守りたいと思います(*´▽`*)

Category:日記

written by Gracious Villa Anjo

カエルとあじさい

2024年6月12日

今日は午後から、4Fで玉入れのレクリエーションが行われました!

体操をして身体をほぐしたらスタート(^▽^)/

まずは練習をして、次にカエルチームとあじさいチームに分かれて対決です。

職員の合図と共に投げる方、様子を見てみんなが落ち着いた頃に集中して投げる方、二つずつ投げる方!

みなさんそれぞれ色んな策を練っておられましたヾ(*´∀`*)ノ

Category:日記

written by Gracious Villa Anjo

★お楽しみ食★

2024年6月5日

先日のお昼はお楽しみ食でした(^▽^)

彩りもきれいで嬉しくなります。

もちろん味もとっても美味しかったです!!

美味しいお食事いつもありがとうございます。

Category:施設日記

written by Gracious Villa Anjo

レクリエーション

2024年5月23日

4.5階ユニットにてレクリエーションを行いました。

内容は体操とボーリング♪

しっかりピンを狙って投げて下さいました。

投げる前には沢山倒れる様にお祈りするご入居者様もみえました。

4.5階ユニットは、元気で明るく声が大きい職員が沢山おり、ユニット全体に声援や笑い声が響き渡っていて、とても楽しい雰囲気でした。

レクの最後には手品の披露もあり、みなさん釘付けになっていました。

今後もご入居者様に喜んでいただけるレクリエーションを行っていきます。

Category:リハレク

written by Gracious Villa Anjo

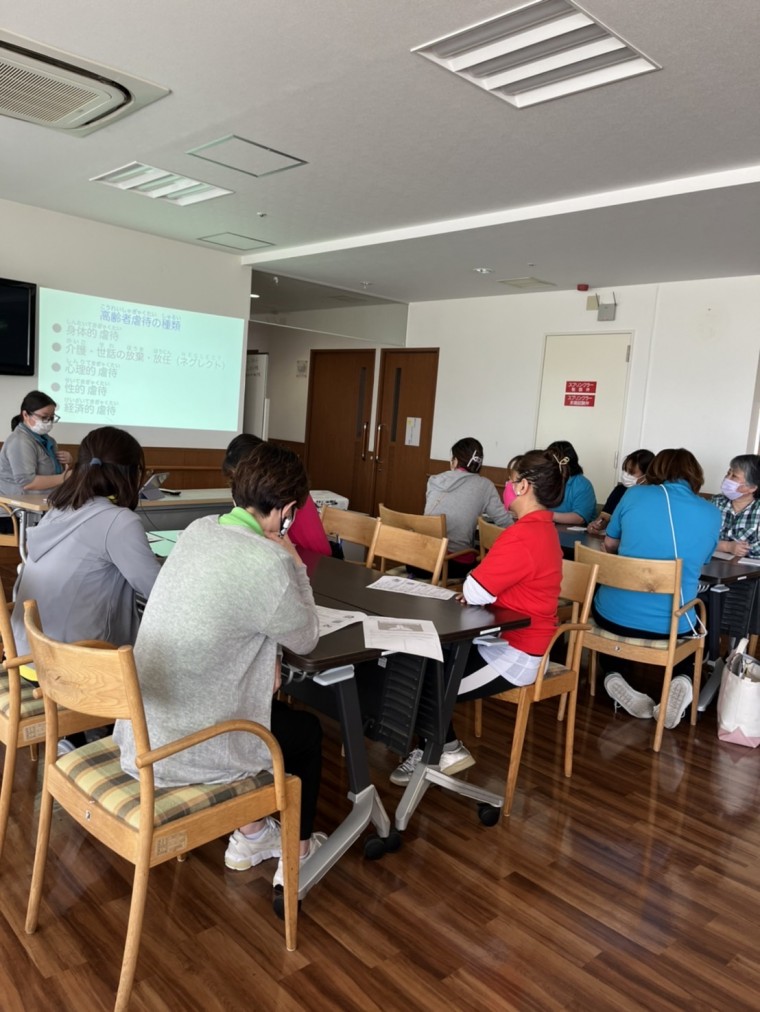

社内教育の実施

2024年5月23日

【高齢者虐待防止】の研修を行いました。

高齢者虐待防止法の定義や、不適切なケアが起こる要因、予防するためにはどのような対策が必要か、2グループに分かれて話を聞き、考えました。

それぞれのグループの意見を聞き、新しい気づきがあったり、日々の業務を振り返り考える良い機会になったかと思います。

今後も高齢者虐待防止の研修を行っていきます。

Category:研修

written by Gracious Villa Anjo

いきいき生協さん

2024年5月3日

いきいき生協さんが、当施設にて

訪問販売会を開いてくださいました!

もう何度目かの開催になりますが

ご入居者様やご家族様はもちろん

職員一同も楽しみにしているイベントです!

日程に合わせて来訪されたご家族様もみえ、1階ロビーはワイワイと楽しい雰囲気でした。

スーパーでは見かけないような原料にこだわったお菓子やご飯のお供になる佃煮や海苔、季節のフルーツやアイスクリームなど様々な商品が並びました。

何を買おうかな、馴染みの職員と悩みながら選ぶご入居者様方。

商品について丁寧に説明してくださる、いきいき生協さんの職員さん達。

素敵な時間をありがとうございました。

Category:日記

written by Gracious Villa Anjo

大浴場

2024年4月20日

現在大浴場をリニューアルしています。

壁面に富士山描いちゃいました!

皆様の反応が楽しみです!!

Category:日記

written by Gracious Villa Anjo

桜満開・笑顔満開

2024年4月11日

新年度が始まり、早10日が過ぎましたね。

今年度もよろしくお願いいたします。

春といえば桜

2階の食堂スペースで、桜を楽しむレクリエーションを行いました。

うちわをパタパタ動かし、輪の中に桜の花びらを入れるゲーム

桜の花びらがどれだけ入るか?皆様うちわで一生懸命に扇いでくださいました。

また、絵や創作がお得意なご入居者様は色々な材料を用いて

桜の木を完成させてみえました。

おやつの時間には桜茶を提供させていただき、桜満開・笑顔満開のひとときとなりました。

Category:リハレク

written by Gracious Villa Anjo